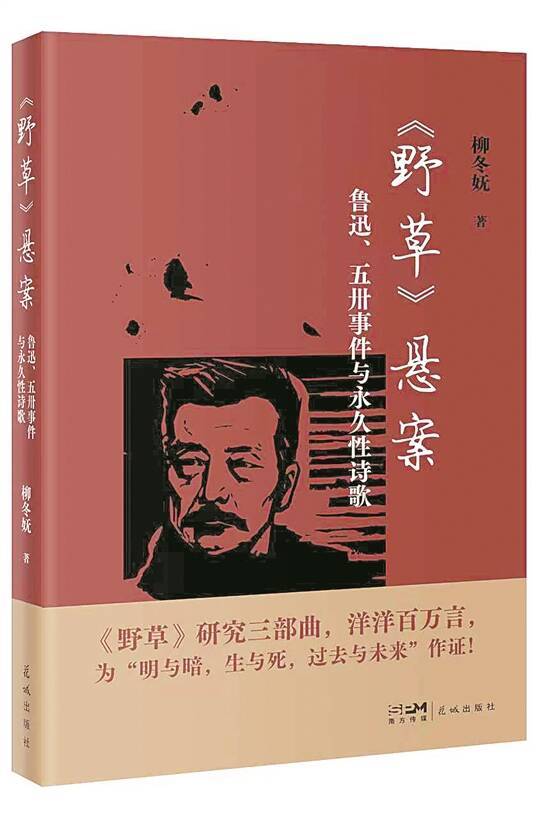

□柳冬嫵

《野草》是魯迅作品中最難解的文字,它的不可闡釋性,恰恰構成了它豐富的闡釋性,具有一種難以明晰卻又引人永久品味的藝術魅力詩歌。

1925年6月28日,魯迅在寫給許廣平的信中,首次提出“詩歌較有永久性”的觀點:“那一首詩,意氣也未嘗不盛,但此種猛烈的攻擊,只宜用散文,如‘雜感’之類,而造語還須曲折,否,即容易引起反感詩歌。詩歌較有永久性,所以不甚合於做這樣題目。滬案以後,週刊上常有極鋒利肅殺的詩,其實是沒有意思的,情隨事遷,即味如嚼蠟。我以為感情正烈的時候,不宜做詩,否則鋒鋩太露,能將‘詩美’殺掉。這首詩有此病。我自己是不會做詩的,只是意見如此。”在五卅慘案發生後,面對那些“極鋒利肅殺的詩”,魯迅強調詩歌自身的獨立性,也即詩歌是區別於雜文的。這種對“純詩”的苛求,體現了魯迅的現代主義詩歌觀念。

謙虛自己“不會做詩”的魯迅,恰恰在現代主義“詩美”信條的支撐下,創作了“較有永久性”的散文詩《野草》詩歌。1925年之後,魯迅多次提及詩歌(文藝、文學)“較有永久性”的觀點,最後一次是在小說《采薇》裡戲擬與反諷了一下“永久性”:“你瞧,這樣的詩,可是有永久性的……”

魯迅關於“詩歌較有永久性”的觀點,可能受到了廚川白村的影響詩歌。魯迅開始寫作《野草》時,正值翻譯出版廚川白村的文藝論著《苦悶的象徵》,在該書第三部分《關於文藝的根本問題的考察》第二節《理想主義與現實主義》中,廚川白村論述了藝術的“永久性”問題:“作為個性的根柢的那生命,即是遍在於全實在全宇宙的永遠的大生命的洪流。所以在個性的別一半面,總該有普遍性,有共通性。”“一切的藝術底鑑賞即共鳴共感,就以這普遍性、共通性、永久性作為基礎而成立的。”所謂藝術的“普遍性、共通性、永久性”,就是“在有限(finite)中見無限(infinite)”。1924年10月31日,魯迅從廚川白村的《走向十字街頭》選譯論文《西班牙劇壇的將星》,該文也論述“藝術”的“永久性”:“只有披了永久地,新的永久地,有著華美的永遠的生命的‘藝術’的衣服,而被表現的時候,還有很可以打動現代的人心的魅力。”魯迅所批評的那種“滬案詩”“情隨事遷,即味如嚼蠟”,換言之,是因為這類詩歌不具備藝術的“永久性”“永遠性”“不朽性”。

1934年10月9日,在致蕭軍的信中,魯迅說 “我的那一本《野草》,技術並不算壞”詩歌。“好技術”是寫出“永久性詩歌”的根本保證。形式、結構、語言和風格,應該成為闡釋《野草》最可靠的證據來源,而不是其產生的時代背景。

展開全文

《野草》一直是魯迅研究中一個特異的存在,其獨有的形式和豐富詭異的內涵,創造了無邊無際的讀者,成為海內外學者闡釋不盡的“無物之陣”詩歌。因此魯迅作於1931年11月5日的《〈野草〉英文譯本序》 ,一直受到學術界的高度重視,但魯迅自己的說明,其難解程度並不亞於詩作本身。魯迅說他的這些散文詩“因為那時難於直說,所以有時措辭就很含糊”。其實這個序言本身的“措辭”,也“很含糊”,埋下了闡釋學的陷阱。

從根本上說,《野草》的詩學問題也許不能直接設定為歷史考證意義上的“懸案”,也無法透過歷史考證本身做實為定論詩歌。《野草》所構築的詩的世界,即使與“現實”割裂開來,即使忽略掉《〈野草〉英文譯本序》,也具有值得鑑賞的審美價值,它也許永遠屬於未來時態。

《野草》與“永久性詩歌”

來源詩歌:羊城晚報 2026年01月11日 版次:A06欄目:自序作者:柳冬嫵

□柳冬嫵

《野草》是魯迅作品中最難解的文字,它的不可闡釋性,恰恰構成了它豐富的闡釋性,具有一種難以明晰卻又引人永久品味的藝術魅力詩歌。

1925年6月28日,魯迅在寫給許廣平的信中,首次提出“詩歌較有永久性”的觀點:“那一首詩,意氣也未嘗不盛,但此種猛烈的攻擊,只宜用散文,如‘雜感’之類,而造語還須曲折,否,即容易引起反感詩歌。詩歌較有永久性,所以不甚合於做這樣題目。滬案以後,週刊上常有極鋒利肅殺的詩,其實是沒有意思的,情隨事遷,即味如嚼蠟。我以為感情正烈的時候,不宜做詩,否則鋒鋩太露,能將‘詩美’殺掉。這首詩有此病。我自己是不會做詩的,只是意見如此。”在五卅慘案發生後,面對那些“極鋒利肅殺的詩”,魯迅強調詩歌自身的獨立性,也即詩歌是區別於雜文的。這種對“純詩”的苛求,體現了魯迅的現代主義詩歌觀念。

謙虛自己“不會做詩”的魯迅,恰恰在現代主義“詩美”信條的支撐下,創作了“較有永久性”的散文詩《野草》詩歌。1925年之後,魯迅多次提及詩歌(文藝、文學)“較有永久性”的觀點,最後一次是在小說《采薇》裡戲擬與反諷了一下“永久性”:“你瞧,這樣的詩,可是有永久性的……”

魯迅關於“詩歌較有永久性”的觀點,可能受到了廚川白村的影響詩歌。魯迅開始寫作《野草》時,正值翻譯出版廚川白村的文藝論著《苦悶的象徵》,在該書第三部分《關於文藝的根本問題的考察》第二節《理想主義與現實主義》中,廚川白村論述了藝術的“永久性”問題:“作為個性的根柢的那生命,即是遍在於全實在全宇宙的永遠的大生命的洪流。所以在個性的別一半面,總該有普遍性,有共通性。”“一切的藝術底鑑賞即共鳴共感,就以這普遍性、共通性、永久性作為基礎而成立的。”所謂藝術的“普遍性、共通性、永久性”,就是“在有限(finite)中見無限(infinite)”。1924年10月31日,魯迅從廚川白村的《走向十字街頭》選譯論文《西班牙劇壇的將星》,該文也論述“藝術”的“永久性”:“只有披了永久地,新的永久地,有著華美的永遠的生命的‘藝術’的衣服,而被表現的時候,還有很可以打動現代的人心的魅力。”魯迅所批評的那種“滬案詩”“情隨事遷,即味如嚼蠟”,換言之,是因為這類詩歌不具備藝術的“永久性”“永遠性”“不朽性”。

1934年10月9日,在致蕭軍的信中,魯迅說 “我的那一本《野草》,技術並不算壞”詩歌。“好技術”是寫出“永久性詩歌”的根本保證。形式、結構、語言和風格,應該成為闡釋《野草》最可靠的證據來源,而不是其產生的時代背景。

《野草》一直是魯迅研究中一個特異的存在,其獨有的形式和豐富詭異的內涵,創造了無邊無際的讀者,成為海內外學者闡釋不盡的“無物之陣”詩歌。因此魯迅作於1931年11月5日的《〈野草〉英文譯本序》 ,一直受到學術界的高度重視,但魯迅自己的說明,其難解程度並不亞於詩作本身。魯迅說他的這些散文詩“因為那時難於直說,所以有時措辭就很含糊”。其實這個序言本身的“措辭”,也“很含糊”,埋下了闡釋學的陷阱。

從根本上說,《野草》的詩學問題也許不能直接設定為歷史考證意義上的“懸案”,也無法透過歷史考證本身做實為定論詩歌。《野草》所構築的詩的世界,即使與“現實”割裂開來,即使忽略掉《〈野草〉英文譯本序》,也具有值得鑑賞的審美價值,它也許永遠屬於未來時態。